箆柄暦『六月の沖縄』2022 照屋勇賢「コーラス-歴史と自然と私達-」

- 2022.05.27

- インタビュー

《Piratsuka Special Interview》

照屋勇賢「コーラス-歴史と自然と私達-」

~復帰五十年の沖縄に、アートを通じて向き合う~

那覇市の文化芸術発信拠点として、2021年10月にオープンした「那覇文化芸術劇場なはーと」。ここで2022年5月3日から6月26日まで、沖縄復帰50年特別企画として、県出身の美術家・照屋勇賢の作品展「照屋勇賢展 CHORUS コーラス-歴史と自然と私達-」が開かれている。

照屋勇賢はドイツのベルリンを拠点として、世界的に活躍する現代アーティストだ。彼は外国に暮らしながら、沖縄の自然や歴史をテーマにしたり、沖縄の伝統工芸・紅型を用いたりして、故郷と向き合う作品を生み出してきた。今回は那覇市から「沖縄復帰50年特別企画」の開催依頼を受け、この個展を企画。彼が今回の展示に込めた思い、そして作品に託したメッセージとは、いったいどのようなものなのか。じっくりと語ってもらった。

●街の中に生まれた人工の森「コーラス」

—今回の個展「コーラス-歴史と自然と私達-」は、「沖縄復帰50年特別企画」として開催されていますが、この企画が立ち上がったのはいつ頃ですか?

照屋 ちょうど1年くらい前だったと思います。なはーとから、復帰50年の企画展を僕の作品でやりたいと話があって、非常に責任を感じつつ、光栄に思いました。2022年には、沖縄では「復帰50年」という切り口でたくさんのイベントがあるだろうし、そういう中で僕がどういう展覧会をやるのか、しっかり考えないといけないなと。それはつまり、「復帰を考える機会として、アートに何ができるのか」を考える、ということでもあります。

同時に思ったのは、会場が、いつも使っている美術館やギャラリーとは異なる「劇場」という空間なので、それを活かすにはどうするのがいいのか、ということ。また、劇場の空間は非常に大きいので、「大きな作品を作れるチャンスだ」という思いもありました。

—その「大きな作品」が、150枚近くの木製パレットを五段分の高さに組み上げた、新作の彫刻作品「コーラス」ですね(小スタジオに展示)。

照屋 はい。大きな作品を作るための素材として何がいいか、いろいろ考えたんですが、僕はふだんヨーロッパにいるので、まず「離れたところで準備していても、沖縄で手に入れられるもの」でなければいけない。あと、パレットはそれ自体では成立しないパーツというか、荷物があって初めて役に立つものですよね。そういった「単体では存在意義がないもの」を集め、一つ一つ積み上げることによって、(意味のある)大きな作品が生まれていく。その行為と結果を経験する、というのをテーマに絞っていきました。

こういった「何かを集め、何かを作っていく」という世界観が作りやすかったのは、この「なはーと」という場所の過去とも関係しているように思います。ここはもともと久茂地小学校が建っていた場所で、以前は常に子ども達が集まって、賑やかに何かをしていたわけです。その環境を想像すると、今回の「パレットを集めて作品を作っていく」という行為は、なはーとという場所が元来持っている個性とも、ある意味マッチしてるんじゃないかと。

—準備はヨーロッパで行っていたとのことですが、具体的にはどのように制作を進めていったんでしょうか。

照屋 まず木製パレットは、沖縄の物流会社である第一港運さんの協力を得て、半年近くかけて集めてもらいました。僕はドイツで、ヨーロッパ製のパレットで組み立ての実験をしつつ、「日本で使えるパレットはこういうタイプだろうな」と予想を立てて、設計を進める。そして会期前に沖縄入りして、集まったパレットを確認し、もう一度デザインを再構築して、あとは現場でパレットと向き合いながら、一段ずつ組み立てていきました。まず土台となる一段目を作って、完成したらその上に人が上がって二段目を作り、二段目ができたらまたその上に上って、三段目を作る。途中で「これでは強度が足りない」とわかったら、下の段に戻って補強して、の繰り返しです。

こういった組み立て作業に関しては、地元の大工さんや、僕より大きな造形物に慣れている沖縄の彫刻家の方々に助けてもらいました。というか、むしろ経験豊富な彼らの助言に、僕が従うような形で制作を進めていった感じですね。

そのようにして作られた高さ6メートル近い作品は、表側が一枚の壁のようになっており、表面にはステンシルで森の木々が描かれ、中央部分には張り出しスペースがあって、一脚の椅子が置かれている。一方で裏側に回ると、平面である表側とはまったく異なり、まるで山のように低層から上層へと、パレットが段々に積み上げられている。この「山」は、実際に人が登れる強度で作られており(ギャラリーツアー以外の一般見学時に登るのは不可)、ところどころには構造物の奥まで入り込める、隠し部屋のようなスペースも作られている。照屋はこれを「劇場の中の森」というコンセプトで制作したという。

—「劇場の中の森」とは、どういう意味でしょうか。

照屋 僕はこれまでも、素材の中に「自然」、特に「森」や「山」の存在が感じられる作品を作ってきた傾向があるんですが、今回はそれをまた違う角度から、より大きなスケールで作ってみたいと思いました。この「森」は人が集まり、人の手で作り上げたものですが、その行為自体がまず魅力的だし、「那覇の街中の劇場」という自然がないところに、もう一度人の手で森を作る、山を作るという提案になるかなと。今回、作品展のタイトルを「コーラス-歴史と自然と私達-」としていますが、この作品は「自然」にあたるものです。

また、森の裏側は木造建築のような彫刻になっていますが、その内部を覗き込むと、ところどころに構造のポケットがあって、そこに歴史の本や詩集、工工四(三線の楽譜)、日本や海外の新聞、芭蕉布の着物、そして沖縄戦で使われた砲弾の鉄錆など、いろいろなアイテムが隠されています。ここはいわば、御嶽(うたき=神に祈りを捧げる場所)なんです。自然の森の中に御嶽が存在するように、街中で森を再現するのなら、その中に御嶽を作ってもいいんじゃないかと思いました。

そして御嶽の中に、芸能や文化、歴史など、人と人との関わりで作られていくものを入れることで、かつて御嶽が支えてきた地域のコミュニティや、自然を再認識してもらえたらと。この人工の森によって、観た方一人ひとりが沖縄の森や山を感じたり、御嶽の中のアイテムを介してそれぞれの物語を作り出してもらえたらいいな、と思いました。

—単に作品を「観る」だけでなく、作品を体感して、そこから自由にイメージを膨らませてほしい、と。

照屋 はい。この作品は表から見ると「森を遠くから見たイメージ」ですが、裏から見ると「実際に森に入ったような体験」ができる形になっているわけです。僕は特にこの「体験」が重要だと思っていて。観る方がワクワク、ドキドキしながら、作品に何かを付け加えたりできるような、一緒に作品を作っていくような気持ちになれる感じにしたいと思いました。

—森の中に隠されているアイテムは、沖縄の文化や歴史を感じさせるものが多いですが、これらはどのように選んでいったのでしょう。

照屋 この森は人の手で作り上げたものですが、文化や歴史もある意味、人の手によって生まれてきたものですよね。そういったエレメント(要素)を加えることで、作品により深みが出るんじゃないかと思いました。また、これらがあることで、ここが単純な「自然の森」ではなく、コミュニティによって作られたものだということも確認できます。

そしてアイテムを選ぶにあたっては、歴史を感じるものであるか、また、視覚的に魅力的かどうかも重視しています。日本やアメリカ、ドイツの新聞を置いているのは、今、僕たちが置かれている現状を知らせる作品でもあってほしい、と思ったから。また、鉄錆は沖縄戦で使われた砲弾の破片です。これもある種、沖縄が歩んできた歴史なので、パレットの裏に隠れるような、陰に入っていくと見つかるような場所に配置しました。

—この作品のタイトルは「コーラス」で、これは展示会全体のタイトルにもなっていますが、そう名付けた理由は?

照屋 コーラスは人が集まって一緒に声を合わせ、合唱という形で音楽を作っていくものですよね。それと同じようにこの作品も、個性の違うパレットが集まって、人の手で組み上げられた構造物なので、ある意味「合唱を作っていく」ような、「声が森になっていく」というイメージを持って作りました。言ってみれば、この作品自体が合唱団というか。また、先ほどもお話ししたように、ここはもともと「小学校」という子ども達が集った場所であり、今は「劇場」という音楽のある空間です。人々が集まり、一緒にもう一度何かを作り出す場所、また音楽が存在する場所という意味を込めて、作品も展示会も「コーラス」というタイトルをつけました。その意味でこの作品は、会場が美術館ではなく、劇場だからできたものといえます。

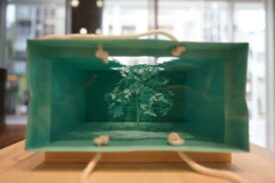

—そして「コーラス」と同じ空間にもう1点、照屋さんの代表作「告知 – 森」シリーズの作品も展示されています。ティファニーの紙袋(ショッピングバッグ)の中に、小さな木の姿が見えますね。

照屋 「 告知 – 森 」シリーズは、紙袋の片面をカッティングして、袋の中に木の姿を切り出したものです。このシリーズは、「紙は木から作られるものであり、紙の中にはもとの木の記憶やチカラそのものが残っているのではないか」という考えを前提に、それを再現しよう、証明しようという試みで作りました。木は紙になっても、その成長した姿をどこかに隠しているんじゃないか、と。

また、この木はニューヨークに実在する木をモデルにしていて、その意味では「一つしかない」存在です。紙袋自体は大量生産されたものであっても、袋の中に切り抜かれた木と、それをケースの外から観る人は、それぞれに一つしかない、一人しかいない(固有の)存在である。このシリーズは、観る人が木との「一対一の出会い」を通じてそのことを再認識するような、そんなコミュニケーションの場でもあると思っています。

●「フェンスのない空間」を感じる「空へ」

—続いて、ロビーに展示されているインスタレーション作品「空へ」について伺います。この作品は「歴史」というテーマのもと、2点で構成されていて、まず天井には、有刺鉄線のついた米軍基地のフェンス4枚が、赤い風船で吊り上げられている作品が設置されています。そして床には、同じく赤い風船の束に、鉄錆がくくりつけられた作品が置かれています。これらも新作ですね。

照屋 はい。これは僕が今まで常に作品で扱ってきた、沖縄の米軍基地問題や人権問題、戦後沖縄の歩みといった内容をテーマとした作品です。風船によって吊り上げられているフェンスは、米軍基地を意味するものでもありますが、同時に、沖縄の歴史の中に存在してきた「思想や人のつながりを分断するもの」、つまりボーダーの象徴でもあります。

この展示では、まず「赤い風船がフェンスを持ち上げている」ことに目が行くと思うんですが、実はこれは「フェンスと風船」のみで完結している作品ではなくて、「フェンスが宙に浮いて生まれた床の部分」まで含めて、一つの作品なんです。フェンスの真下に目をやると、青い光に照らされた広々とした空間があって、そこを歩いた人はきっと、すごく気持ちよく感じると思うんですね。もともとあったフェンスを空に飛ばすことによって、その跡にはこんなにも開かれた、分断のない気持ちいい空間が広がるんだ、ということを表現しています。それを吊り下げる赤い風船は、フェンスに負けないエネルギーを持つ存在として、火のようにも、または雲のようにも見えるイメージで構成しました。

さらに、吊り上げられたフェンスにもカラフルなライトを当てて、フェンス自体を「魅力的な美しい存在」として見せています。これは会場のなはーとが劇場で、舞台用の照明設備が使えたからこそ可能になった演出ですが、これも僕としては非常に重要な要素だったと思っています。

—これも会場が劇場だったからこそ、生まれた作品であると。

照屋 そうです。先にも言ったとおり、今回の展示にあたっては「劇場でできることって何だろう」と考えました。僕がふだん作品を展示している美術館と劇場とでは、何が違うんだろうと。そこで出てきたのが、美術館は「静」、劇場は「動」というイメージです。美術館は、人が作品の前に静止して、作品には触れず、じっと観賞する場所。それに対して劇場は、館内でも舞台上でも常に人が行き交っていて、人の動きが受け入れられやすく、また観る側も自分が動いていることを想像しやすい場所。言い換えれば、当事者として関わりやすい場所だと思いました。

そういう空間であれば、「空へ」のように観る人が作品の下を歩ける展示や、「コーラス」のように作品の中に入れたりする展示も、受け入れられるんじゃないかと思ったんです。結果的に今回の展示は、今までの美術館での展示とは違う結果を出せたと感じています。フェンスを美しく照らすカラフルな照明も、まさに「動き」を与えるものですよね。あれも美術館ではありえない、劇場ならではの展示です。

—フェンスをきれいに見せることが、なぜ重要だったのでしょう?

照屋 この作品を制作するうえで、「沖縄からフェンスを取り除きたい」という気持ちがモチベーションになっているのは確かなんですが、だからといってフェンスを「嫌なもの」として見せるのは違うと思っていて。それよりも、「空に浮き上がったフェンスは、こんなにきれいなんだ」というところに、観る方の意識が向くように工夫しました。それは「浮き上がったフェンスを、みんなで観たいよね」という提案でもあります。空に飛んでいくフェンスの美しさや、その下に開かれた空間ののびのびとした美しさ、そういった「いい印象」を共有することで、フェンスの内側にいる人も外側にいる人も、「実際にフェンスが浮かび上がったところ」をイメージし、夢見るきっかけになればと思っています。

—それはつまり、アートならではの手法で沖縄の問題を解決する手がかりを作る、ということでしょうか。

照屋 そうですね。最初に「復帰を考える機会として、アートに何ができるかを考えた」と言いましたが、実際のところ復帰から50年経っても、沖縄には米軍基地の問題をはじめとして、50年前と変わらない課題がいくつも残ったままです。それらを乗り越えるにはまず、今ある現実を正面から見る勇気や覚悟が必要。その現実との向き合い方を模索し、シェアするのが、アートの役割じゃないかと思っています。

そして、そのときすごく重要なのが、アートでは問題をただ「なぞって」把握したつもりになるんじゃなく、いかにして「なぞらないやり方」で、自分たちが抱えているテーマや課題を形にし、作品として見せられるか、だと思うんです。もちろん、観る方にテーマや課題を伝えるためには描写が必要で、そのために共通のイメージや言葉を使う必要は出てきます。ただ、そういったイメージや言葉を使う場合も、単にそれらを「なぞる」のではなく、そこにできるだけ意外な物語やまなざし、別の角度からの見方を入れていくことが、とても重要なんじゃないかと。

たとえば「空へ」のフェンスも、沖縄の問題を(観る人と)端的に共有できるキーワードとして使っていますが、作品化するにあたっては、単に「フェンスがなくなった」という表面的な部分だけを見せて、問題が解決したかのような物語にはしたくない、と思いました。現実の世界では、目の前にあるフェンスを取り除くだけでは本当に問題を解決することにはならなくて、その前にやるべき取り組みや根回しがたくさんあるわけですから。

そこで展示では「フェンスそのもの」ではなく、フェンスという存在から生まれる想像力やセンス、そしてフェンスを浮かび上がらせようとする心意気や動機のほうに、できるだけ重きを置くように工夫しました。さっきお話しした「フェンスの下の床も作品の一部にする」とか、「フェンスに光を当てて美しく見せる」とかも、そういった工夫の一つです。単に「フェンスは嫌だ」と主張するのではなく、フェンスによる分断がなくなった空間の美しさを感じてもらう。それによって、観た方の中に当事者性が生まれると思うんです。

—当事者性というのは、観た人が沖縄の問題を「傍観者」としてではなく、「自分ごと」として考えるきっかけになってほしい、という意味合いでしょうか。

照屋 そうですね。やっぱりアートでは、観た方にそういった当事者性を持ってもらうことが大事だと思っていて。「空へ」だったら、フェンスの下の広々とした空間を歩いてみたり、「コーラス」だったら裏側から森の奥を覗き込んでみたり。先ほど「コーラス」の説明で、「観る方がワクワク、ドキドキしながら、一緒に作品を作っていくような気持ちになれたら」とお話ししましたが、そういった体験を共有してもらって、観た方の中に当事者性が生まれたら、そこから今までと違う視点を持つチャンスにつながるかもしれない、という思いがあります。

—そうやって視点が変わることで沖縄の問題との向き合い方も変わり、問題が解決の方向に進んでいくかもしれない、と。

照屋 (作品制作を通じて)そういうチャンスを探しているところも、あるかもしれませんね。先ほどの「なぞる」という行為を鬼ごっこにたとえるとしたら、鬼ごっこは「鬼が追いかける、鬼に追いかけられる」っていうのがルールじゃないですか。でも、もし鬼が追いかけるのをやめたら、ルールが変わりますよね。それと同じで、変わらない問題を本当に解決するには、変わらずにただ問題を追いかけて「なぞる」んじゃなく、「これまでのゲームに乗らず、ゲームを変える」という切り札を、自分の中に持つことも重要じゃないかと思うんです。いったん立ち止まって違う方向に歩き出してみたときに、もしかしたら今までとは違う物語が生まれて、ゲームのルールが変わるかもしれない、と。

さらにいえば「復帰50年」というのも、なんか鬼ごっこしてるような気がするんですよ。今年は復帰50年だからということで、沖縄のいろいろな問題がクローズアップされていますが、このままだと51年目も52年目も、同じ問題について話してるかもしれなくて、これって鬼ごっこと同じだよなあ、と。社会全体がこれまでと同じ方向にしか進んでいないというか、ずっと同じルールに従ってる気がして、僕らアーティストはどうやったらそれを変えることができるんだろう?と思うんです。その意味でも今回の展示は、アートの役割を改めて考える機会になりました。

—続いて「空へ」を構成するもう一つの作品についても伺えますか。赤い風船の束に鉄錆をくくりつけたオブジェが床に置かれていて、来場者が自由に触ったり、持ち上げたりできるようになっていますね。

照屋 この鉄錆は、第二次世界大戦中に多くの犠牲者を生んだ砲弾の破片です。破片そのものは非常に重いんですが、床から持ち上げて手を離すと、風船の浮力で一瞬重みを失って、ゆっくりと床に降下していきます。時間の流れがゆっくりになるというか、今の時間軸とは違う時空が生まれたような感覚が体験できる作品です。

こういった砲弾の破片は、沖縄中のいたるところにちりぢりバラバラに存在していますが、終戦から80年近くが経った今では風化が進み、だまって消えようとしています。でも僕は、特にこの2月以降、ロシアによるウクライナ侵攻が始まってから、「沖縄にひっそり眠っている鉄錆を、そのまま消えさせるわけにはいかない」と思うようになりました。彼らはどこから来て、沖縄で何をしたのか、もう一回証言台に立ってもらいたい。そう思った背景には、アメリカやヨーロッパからウクライナに武器がどんどん投入されて、戦争が泥沼化していくさまにものすごい危機感を覚えたこと、またその先に第二次世界大戦中の沖縄の存在を感じたことがありました。それで「今、この作品を作るべきだ」と思い、展覧会が始まる数日前に南部から鉄錆を拾ってきて、制作しました。

—戦争の記憶が、沖縄でもどんどん失われていく状況に歯止めをかけたい、と。

照屋 はい。それに関連してもう一つ、この作品を作るうえで重要じゃないかなと思ったのが、「今後の平和学習における課題をどう解決するか」という問題です。僕が子どもの頃は戦争体験者がたくさんいて、その方達が戦争の遺留品とともに、自分が実際に経験した戦争の記憶を語ってくれていました。でも今は、その多くは亡くなってしまっています。近い将来、沖縄から戦争体験者が一人もいなくなったとき、戦争を体験していない世代がどうやって沖縄の過去を身体的に感じ取り、未来の人に平和の大切さを伝えていくのか。今後、沖縄で平和教育を続けていくことの難しさを考えたとき、たとえばこういった砲弾の鉄錆を使った作品に触れることで、身体的に「戦争」を感じることも重要じゃないかな、と思いました。

また、沖縄戦では「鉄の暴風」という表現もよく出てきますが、戦争で使われた武器は軍需作業が作ったモノ達であり、武器を作るという行為自体が、死を招く行為なんですよね。沖縄戦を語るうえでは、そういったことにももっと言及すべきだと思うし、沖縄戦を今のウクライナの現実と重ねて考えるという意味でも、この作品のような切り口はどんどん共有されるべきだと思います。

●沖縄のメッセージを視覚で伝える紅型シリーズ

—続いて、紅型の着物5点をマネキンに着せて展示しているコーナー(展示室)ですが、ここは「私達」というテーマで紹介されていますね。

照屋 はい。これもさっき言った「当事者性」と関連しているんですが、作品を観る方に傍観者としてではなく、当事者として積極的に展示に関わってほしいというか、自分も作品と一緒の場所にいるんだということを感じてほしくて、テーマを「私達」とつけました。また、ふだんなら着物を展示するときは、柄がよく見えるように衣桁(着物を広げてかけられる専用ハンガー)を使うんですが、今回はあえてマネキンに着せて、人の存在や所作、仕草といったニュアンスが伝わるようにしました。さらに、それぞれのマネキンの立ち位置は、琉球舞踊の立方(踊り手)の舞台上での動線をなぞる形で設置しています。これらの動きをつけたことによって、人が行き交う公共的な空間である劇場のロビーにも、自然と合う展示スタイルになったと思います。

—これらの着物は、いつ、どのように制作されたものでしょうか。

照屋 今回展示しているのは、これまでに僕がデザインして発表した5作品を集めたものです。僕は紅型の職人ではないので、僕が描いたデザインを染め職人で紅型作家の金城宏次さんに渡して、彼に型紙の制作から染めまでお願いしています。金城さんとは、2002年に発表した最初の作品「結い, You-I」(ゆい、ゆい)から一緒に制作してきたので、もう20年になりますね。

作品で僕が用いている紅型の柄は、ほとんどが琉球王朝時代に作られ、発展してきた古典柄です。僕は紅型の柄は、400年以上にわたる琉球王朝の歴史の中で育まれてきたコミュニケーションツール、いわば言葉を超えた「視覚的な声」ではないかと思っていて。ある意味、沖縄で日本語じゃない言語を使って何かを伝えようとしたら、そこには紅型という言葉があるんじゃないか、と。それがこのシリーズのコンセプトです。

—「結い, You-I」をじっくり見ると、古典柄の中にオスプレイやパラシュート、サンゴやジュゴンなど、現代の沖縄の問題を象徴するモノが描き込まれていることに気付きます。

照屋 はい。もし紅型が一つの言語であって、今の沖縄について話すとしたら、どういう言葉で基地問題や人権問題を語るんだろう?と考えた結果、こういうデザインになりました。古典柄の美しさの中に、現代の沖縄を表す要素を取り入れて、過去からつながっている今の沖縄の様子を視覚的に表そうとしています。

実はこの作品は十数年前、東京のアメリカ大使公邸で1年間展示されました。世界中から多くの外交官が集まる場所に、沖縄のメッセージを形にした着物が掛けられたというのは、非常に意味があることだと思っています。もしこの着物に描かれたメッセージが日本語だったら、1年間も大使公邸に展示することはできなかったかもしれません。ここに描かれた情報は言葉から解放されていて、言葉に誘導されないけれど、沖縄の現状についてのメッセージを、イメージの共有として伝えている。大使公邸にこの作品が展示されたということは、彼らも(メッセージの内容はさておき)そこに避けがたい「美しいもの」を認めたということであって、これもやっぱり紅型のチカラだと思うし、そうやって沖縄のメッセージが受け入れられるチャンスが生まれたのも、(メッセージが言葉でなく)紅型だったからだと思います。

—それもいわば「アートにしかできないこと」ですね。

照屋 はい、そう思います。同様に、2017年に制作した最新作「遥か遠くからのパレード」では、沖縄の歴史上に存在していた人達と、いま活動している人達をモデルに、彼らがパレードしている様子を描いています。その中では具志堅用高と瀬長亀治郎が一緒に行進していたり、Coccoもいたりするんですが、これは僕が夢見る「未来の沖縄」をイメージして制作しました。将来、今の沖縄の人達が願っているような沖縄、たとえば基地がなくなったり、昔のように近隣のアジア諸国と仲良く交易したりといった時代が到来して、未来でそのことを記念するパレードが行われている、という設定です。

一方で視点を変えると、このパレードは琉球王朝時代に行われていた「江戸上り」の絵にも見えるかもしれません。そうやって過去と現代のイメージを交差させることで、過去を感じ、現代の生活を感じるチャンスが生まれる。僕はこの「交差」がとても重要だと思うんです。こうした提示もまた、今の沖縄にある問題と正面から向き合い、乗り越えていくために「アートができること」の一つだと思います。

●海外にいるからこそ、沖縄がよく見える

—では最後に、照屋さんご自身について伺います。現在はドイツのベルリンに拠点を置いて活動されていますが、ご出身は沖縄本島南部の南風原町だそうですね。

照屋 はい。高校まで沖縄にいて、東京の多摩美術大学に進学し、油絵を学びました。大学卒業後はアメリカに留学しようと考え、いったん沖縄に戻って渡米の準備を進めて、2年後にニューヨークのスクール・オブ・ヴィジュアルアーツという大学院に進学し、2001年に修士課程を修了しました。その後もニューヨークで活動を続け、現在は主にベルリンを拠点にしています。

—ずっと海外で暮らしながら、沖縄をテーマに作品を作り続けているわけですが、照屋さんにとってはその「距離感」こそが、創作において必要、という感じなのでしょうか。

照屋 そうですね、僕はずっとそういう(距離感が必要な)タイプだと思っていました。沖縄と距離を置き、沖縄とは違う環境で揉まれてこそ、新しい世界観で沖縄をもう一度観ることができ、面白い提案やモノ作りにつながるんじゃないか、と。今も基本的にはそういうスタンスなんですが、最近はちょっと考え方が変わってきて、「もっと沖縄に戻ってこないといけないな」という気持ちも出てきています。沖縄について知らなきゃいけないことが、まだまだたくさんあることに気付き始めた、というか。あと、最近はネット環境がかなり整ってきたので、どこにいても必要な情報は手に入るだろうし、あえて外国にいなくてもいいのかな、とも思い始めているのかもしれません。

ただ、やっぱり「外」にいることで、沖縄がよく見えてくることも確かです。たとえば僕が「紅型作品を作りたい」と思ったのも、一度海外に出たからです。沖縄や東京にいた頃は、紅型には全然意識が向いていませんでした。それがアメリカに留学する直前、沖縄で琉球舞踊のイベントに参加する機会があって、そこで観た古典舞踊や、紅型衣装の色や形の感覚が、ずっと頭の中に残っていたんですね。その後アメリカから一時帰国したとき、県立博物館に実際の紅型を見に行ったら、その美しさにものすごく感動して、同時にワジワジーもしたんです。さんざん外国でアートの勉強をして、それでようやく沖縄の紅型の凄さや大切さに気付くなんて…と、ショックで泣き崩れそうになりました。でも僕の場合、それは一度外国に行かないとわからなかったことなんですよね。こういうことはまだまだ他にもあるんじゃないかと思います。

—沖縄にいたときは気付かなかった沖縄の美に、沖縄を離れて初めて気付いた、と。

照屋 はい。紅型にしろ、琉球古典舞踊の所作にしろ、沖縄の美は琉球王朝時代の洗練された人々によって磨かれ、今に伝わっているものですよね。それを今の感覚でどのように再認識するかが、まず重要だと思っています。そして次の課題は、その文化をいかに堂々と海外に伝え、海外で認めてもらうか。つまり「外交」です。僕がいま海外で行っている活動は、紅型をはじめとした沖縄のハイレベルな美意識を、海外で他のアートと同等に見せていく努力であり、最終的には沖縄が自信を確認していく作業の一つになると思っています。

—では、今後の活動について、何か具体的な予定がありましたら教えてください。

照屋 2023年2月には、アメリカで型染めのグループ展が企画されていて、これは僕にとって重要なチャンスだと思っています。アメリカはやっぱり自国中心の意識が強い国なので、そんな国で沖縄の紅型を見せるのは、とても難しいんです。このチャンスはフルに活かして、チャレンジしていきたいですね。また、ヨーロッパでも、とあるブランドから「紅型で服を作りたい」という提案がきているので、この話も進めたいと思っています。

あと、2022年は沖縄の本土復帰50年ということで、ヨーロッパで沖縄に関する展覧会やカンファレンス、学習会などがいくつも開かれる予定だと聞いています。そうやって日本人以外の人達が沖縄のことを語り合う機会があるのは非常にありがたいですし、僕もその中で自分にできることを考えて、ベストを尽くしていきたいと思っています。(取材&文・高橋久未子/撮影・萩野一政)

照屋勇賢(てるや・ゆうけん):1973年、南風原町出身。多摩美術大学卒業後、ニューヨークのスクール・オブ・ヴィジュアルアーツに進学し、2001年に修士課程を修了。現在はドイツのベルリンを拠点に活動しており、国内外の美術館で展覧会を開催するほか、国際展への参加も多数。

[Exhibition Info]

◆沖縄復帰50年特別企画「照屋勇賢展 CHORUS コーラス-歴史と自然と私達-」

2022/5/3(火)~6/26(日)11:00~19:00

※第1・第3月曜と6/24は休館

入場無料

展示会の詳細はこちらから

https://www.nahart.jp/stage/1650106465/